当前位置:主页 > 新闻资讯 > 从商业地产视角看“成都之变”,2023年成都市场发展及经济展望交流研讨会成功举办

发布时间: 2023-08-02 点击次数: 508次 来源:前滩中心 作者:世邦魏理仕

近日,由CBRE世邦魏理仕主办的“思变之智 应变之策”2023年成都市场发展及经济展望交流研讨会在成都环球贸易广场举行。成都市楼宇经济促进会理事长张炜发表了开场致辞。CBRE西南区董事总经理谢凌首先从商业地产的角度,为来宾分享成都战略地位、产业发展及城市气质等方面的变化。成都经济发展研究院营商环境研究所所长董亮、毕马威川渝地区审计主管合伙人万姝、北京大成律师事务所高级合伙人李箫等嘉宾出席活动,并分别从区域经济、资本市场及法律等领域分享了专业洞见。

2012-2022十年间,成都常住人口增量达615.9万人,仅次于深圳,成为中国第四座常住人口超2,000万的城市。CBRE西南区董事总经理谢凌表示:“成都在人们心中是一座休闲城市,其地方特色有火锅、三星堆、熊猫、盖碗茶等。但事实上,近年来得益于在战略地位、产业发展和城市气质上的变化,成都已经成为一座产业城市,成功吸引众多企业和人才选择来到成都,并愿意留下来。”

战略地位

中国经济第四极

国际枢纽城市,对外开放窗口

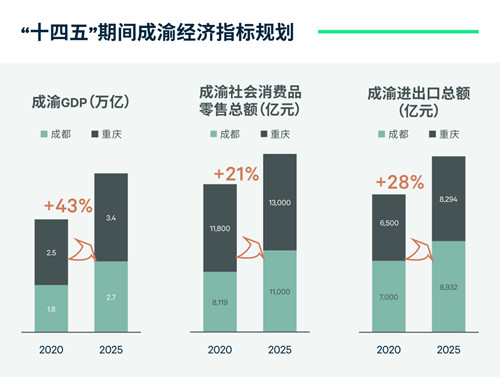

“十四五”期间,中国做出以城市化和内循环为核心的经济发展部署,并推进西部大开发形成新格局。随后发布的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,明确了该地区的战略定位,即中国经济增长的第四极。借此,成渝地区的经济能级、消费市场规模和枢纽能力将快速提升。据规划,成渝GDP、社会消费品零售总额和进出口总额有望在“十四五”期间分别增长43%、21%和28%。

数据来源:成都市政府,重庆市政府,世邦魏理仕研究部,2023年8月

为实现这一目标,挖掘和培育成渝地区的节点城市是填补城市群发展凹陷的关键,区域基础建设、产业协作等互通互联继而将突破性推进。因此,川渝间基础设施联通水平大幅提升,“十四五”期间地区基建投资金额将占比全国的17.7%;特别是,出川出渝四向通道将基本形成。2023年7月1日,“蓉港高铁”开通,成都与香港特别行政区将在文旅互动、人才交流和产业互联方面开启“双城”新篇章。

对外贸易方面,随着中国加快构建新国际经贸关系,形成新型外循环格局,未来成都将从西部中心走向国际枢纽,打造内陆开放高地。成都将充分发挥“双机场”和国际铁路港的比较优势,积极建设泛欧泛亚空港陆港门户“双枢纽”。统计数据显示,2023年第一季度,成都对外贸易居全国第13位、中西部内陆城市第一位;且产品结构亦不断优化,从劳动密集型产品不断向高附加值产品转型,如上半年汽车、太阳能电池的出口额同比分别增长91.6%、42.8%。

另一方面,成都以目前已开馆和批复合计20家的领馆数量居全国第三,亦反映出是中西部地区的重要对外开放窗口。在新批待建的领馆中,有一半是位于“一带一路”沿线国家,成都面向南亚、东南亚开放窗口的战略位置日益明确。此外,共有315家世界500强企业落地成都,同样是居中西部城市第一位。

产业发展

产业结构优化

集群效应凸显,创新引领未来

成都经济总量逐年增长,2011年挤进全国前十,并自2017年起始终稳居全国第七位。同时,产业结构持续优化,自2016年起成都第三产业占GDP比重均超过50%,并稳步提升至经济总量的约三分之二。值得关注的是,生产性服务业对经济的带动性不断增强,其在服务业的占比已提升至2022年的51.5%,特别是信息传输、科学研究、金融业和租赁商务服务业等领域的发展表现亮眼,增加值共占生产性服务业比重达73.7%。二产方面,其对经济贡献亦稳步增长,2023年上半年成都规模以上工业增加值同比增长6.1%,高于全国水平的2.3个百分点。

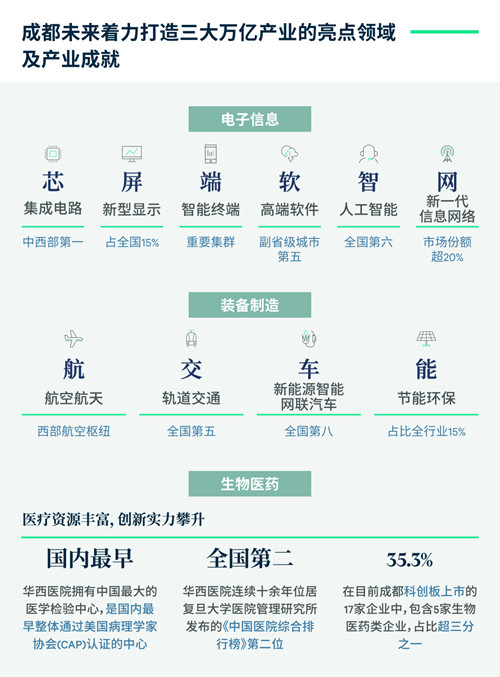

产业的量质齐升得益于成都“5+5+1”现代产业体系的完善,以及“建圈强链”行动的持续推进。依托现有产业基础,未来成都将着力打造三大万亿级产业集群:电子信息,装备制造和生物医药。

数据来源:世邦魏理仕研究部据公开资料整理,2023年8月

作为成都的支柱产业,电子信息的产业规模逐年壮大,2022年全市规模以上电子信息制造业实现营收6,262亿元,增加值同比增长12%,高于全国4.4个百分点。细分领域积极迈向产业链的高端,重点发展集成电路、新型显示、智能终端、高端软件、人工智能和新一代信息网络,并汇集了60多家世界500强和国际知名公司。未来强者恒强,力争到2023年,成都电子信息产业规模突破1.3万亿。

作为中国重要的装备制造产业基地,成都已构建了航空航天、轨道交通、新能源智能网联汽车和节能环保等重点优势产业集群。依托中航、中铁等旗下的研究所或子公司,产业集群效应凸显,目前航空航天产业已逼近千亿大关,轨道交通装备纳入国家战略性新兴产业集群,高端能源装备入选国家先进制造业集群,而到2025年成都汽车产业将突破1,500亿元。

依托华西医院,成都医疗资源丰富,创新实力攀升。2022年成都规模以上生物医药企业249家,实现营业收入746.8亿元,同比增长2%,重点医药企业3,000余家。到2025年,生物经济总产值达到1.2万亿元,形成创新药、高端医疗器械具有国际竞争力的生物产业集群。与此同时,成都数字经济的产业竞争力也将不断提升,2022年数字经济核心产业占GDP的比重已达13%。未来,科技创新将继续提升驱动产业结构的转型。

城市气质

开放包容,连续14年

荣膺“中国最具幸福感城市”榜首

街巷市井的老成都与高楼林立的新成都、大源的繁忙与茶馆的休闲等看似矛盾的两者在这里均能和谐共生,并产生微妙的化学反应。因此,来自五湖四海的人们都能在成都找到归属感和幸福感,成都已连续14年荣膺“中国最具幸福感城市”榜首。

海纳百川的同时,也衍生出多元的生活特征和需求,商业市场随之演变,并也在包容共生中创出多样性,丰富人们的生活娱乐。首先,成都包容的市场环境已吸引超30个外来运营商布局,而运营商的开发也逐渐融入这座公园城市,营造消费与自然交叠的新场景,如公园商业成都SKP。其次,商业载体愈发多元,多样化的形态、定位得以满足不同的生活需求,如历史街区祠堂街、邻里社区麓坊中心、社交中心白墙公园等。此外,包容的市场也使得外来品牌得以发展,本土品牌得以培育。

谢凌

CBRE西南区董事总经理

历经发展,成都既是产业之城,又是宜居之都,工作与生活在这座城市相融平衡。产业转型升级带动经济高质量发展,企业外引内培、人才不断涌入。深厚的文化底蕴、丰富的旅游资源和商业业态、健康的生活态度提升了城市生活品质,为人们的生活注入活力。CBRE西南区团队很荣幸曾参与城市战略规划、片区开发、产业定位与招引等重大项目。未来,将一如既往地担当‘城市发展合伙人’的角色,助力成都打造成为具有全球影响力的国际大都市,为成渝双城经济圈建设贡献专业力量。